ビジネスアイデア(コンセプト)を考えるときに、難しいのが差別化であり、選ばれる理由をどう作り出すか…という点です。

今ってモノ・情報が溢れている時代ですから、タダの便利なもの、お役立ち情報では埋もれてしまうんですよね。

だからといって、唯一無二のアイデアを生み出そう、たった1つだけのオリジナルを作ろうとすると、「そんなもの誰も求めていないよ」というビジネスが出来上がってしまいます。

ビジネスは基本的に問題解決であり価値提供なので、自分が作りたいものを作っても需要がないことなら意味がありませんw

- 困っている、悩んでいる人がいる(市場がある)

- 既に解決策やサービスはいくつかある

- 市場も解決策もある中で(この分野において)困っている人、悩んでいる人が存在している

他のライバルと差別化できる要素を見つけるには、まずここを整理することが必要です。

そこで使える考え方の1つがヘーゲルが提唱した「弁証法」です。

まだ市場にない新しい概念・新しい需要を考える上でのヒントになりますのでぜひ参考にしてみてください。

ヘーゲルの弁証法とは?簡単に意味を解説

弁証法とはドイツの哲学者ヘーゲルが提唱した考え方ですが、Wikipediaでは以下のように説明されています。

一つの「(テーゼ)命題」にたいし存在する「(アンチテーゼ)反対命題」との対立葛藤の中で、より高度な「(ジンテーゼ)統合命題」を導き出すこと

…はい、ちょっと何言ってるかわからないですよねw

もっとわかりやすいように簡単に説明していきます。

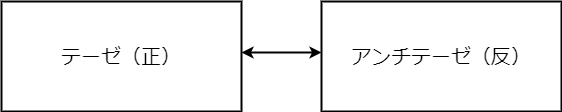

テーゼとアンチテーゼ

- テーゼ(命題):肯定的意見、一般的な概念

- アンチテーゼ(反対命題):否定的意見、非常識な概念

テーゼとアンチテーゼはザックリと、このような意味で捉えてもらえればOKです。

例えば、「主人と奴隷」という概念に対するテーゼとアンチテーゼを考えてみたときに、このような2つの対立した概念が存在していることがわかります。

- テーゼ(命題):自由になるために奴隷を使って支配する

- アンチテーゼ(反対命題):奴隷に依存した生活になっている

自由のために奴隷を支配していたつもり(テーゼ)が、いつの間にか奴隷がいなければ生活ができない(アンチテーゼ)という不自由を手にしている。

これがテーゼとアンチテーゼという概念です。

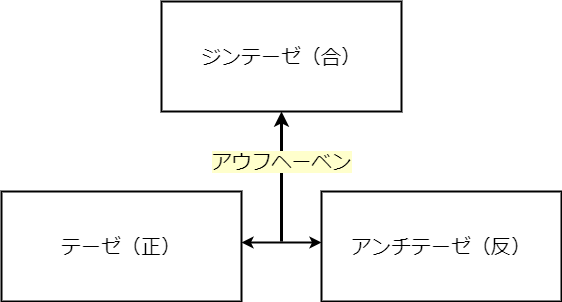

アウフヘーベン(止揚)とジンテーゼ

そしてテーゼとアンチテーゼの2つ概念から、よりよい解決策や高次元の考え方を導き出すプロセスをアウフヘーベン(止揚)と言います。(正反合とも言います)

- テーゼ:意見Aの提示

- アンチテーゼ:意見Aに対立する意見B

- ジンテーゼ:意見Aと意見Bを統合した、意見C

そのアウフヘーベンで生まれた概念がジンテーゼ(統合命題)です。

さきほどの「主人と奴隷」の例でいうと、

- テーゼ(命題):自由になるために奴隷を使って支配する

- アンチテーゼ(反対命題):奴隷に依存した生活になっている

- ジンテーゼ(統合命題):他人に頼らず自分の力で自立できることが真の自由

このようになります。

もっと身近な例でいうと、「ダイエット」でも弁証法は使えます。

- テーゼ(命題):ダイエットをするために食事制限が必要だ

- アンチテーゼ(反対命題):スイーツを食べると太ってしまう

- ジンテーゼ(統合命題):食べても太らない置き換えスイーツダイエット

このような逆転の発想で、新しいアイデアや概念を生み出したり、課題解決のヒントを見つけることがができるのです。

弁証法を使ってビジネスアイデアを生み出した具体例

ではさらに、弁証法の考え方を使って生み出されたビジネスアイデアの例を5つ紹介していきます。

すべてのビジネスに共通することですがアイデアはないところができるのではなく、既にあるものから生まれます。

既存の商品やサービス・業界の中で当たり前とされているもの、その中で解決できていない1つ1つの課題に目を向けていくとアイデアが見えてきます。

うんこ漢字ドリル

この投稿をInstagramで見る

- テーゼ:漢字学習するには漢字ドリルで反復練習するべきだ

- アンチテーゼ:漢字ドリルは楽しくない、集中できない

- ジンテーゼ:楽しく漢字学習できるドリル=うんこ漢字ドリル

漢字学習って、基本的に面白くないですよね。

漢字を覚えるために何度も同じ文字を書き続ける「単純作業」なので、集中力も続かないですし、子供にとっては勉強に身が入らはい。

じゃあ「勉強を楽しめるようなれば漢字も覚えてくれるんじゃないか!」という発想で生まれたのが、うんこ漢字ドリルです。

コンセプトが「日本一楽しい漢字ドリル」というだけあって、1年生から6年生までの3,018例文すべてに「うんこ」という言葉が使用されていますw

これによって子供が漢字学習を楽しんで取り組める!と話題になり、異例の大ヒット作品となりました。

発想自体はとてもシンプルなのですが、従来の漢字学習が抱えていた弱点(漢字学習は面白くない)を見事に解決した商品です。

俺のフレンチ、俺のイタリアン

この投稿をInstagramで見る

- テーゼ:一流シェフの料理は美味しい

- アンチテーゼ:一流シェフの料理は値段が高い

- ジンテーゼ:一流シェフの料理をコスパ良く楽しめる=俺のフレンチ、俺のイタリアン

「一流シェフによる高級料理が低価格で楽しめる」というのがコンセプトが見事にハマって、大行列ができる人気店となった俺のシリーズ(俺のフレンチ、俺のイタリアン)。

食材の原価率は60%と高い(一般的には30%)ので、一見矛盾するコンセプトに思えますが、2時間制の制限を設けて、1日3回転以上の高い回転率にしたことで、低価格でも高級料理のクオリティを実現。

「一流シェフの料理は美味しい、だから値段を高くする」という常識を覆して、「一流シェフの料理は美味しい、なのにコスパが高い」という新しい常識を生み出しました。

マッハバイト(旧ジョブセンス)

この投稿をInstagramで見る

- テーゼ:お金を稼ぐためにアルバイトを探す

- アンチテーゼ:アルバイト採用されるまで時間がかかる

- ジンテーゼ:すぐにアルバイトが決まる、すぐに給料がもらえる=マッハバイト

アルバイトを探している人の中には「すぐにアルバイトを始めたい」「すぐに給料が欲しい」という潜在的ニーズを抱えています。

しかし、アルバイト採用されて給料をもらえるまでにどうしても時間がかかってしまう。

そこで、企業と求職者(応募者)がリアルタイムでやり取りできるチャットツールを導入し、応募から採用までのプロセスを効率化。

さらには、採用お祝い金を最短で翌日に贈呈できる「マッハボーナス」という仕組みもあるため、「すぐに働きたい人材」と「すぐに人材を確保したい企業」の両者をニーズをうまく捉えたサービスになっています。

ちなみに「マッハボーナス」はリブランディングされたサービスで、以前は「ジョブセンス」というサービス名で展開されていました。

ジョブセンスは「求人広告を出すだけでお金がかかる」という求人広告のデメリットを利用して、「採用が決まるまで求人広告は発生しない」という業界で初の「成果報酬型の求人広告モデル」を作り出し話題になりました。

どちらのサービスも「求人広告」という概念は同じなのですが、従来の求人広告では解決できていない課題や問題をうまくついたことで、新しいポジションを作ることに成功しています。

ペライチ

この投稿をInstagramで見る

- テーゼ:ホームページは集客や宣伝に欠かせないツールだ

- アンチテーゼ:ホームページを作成するのは難しい、業者に依頼すると費用が高い

- ジンテーゼ:誰でも早く簡単にホームページが作成できる=ペライチ

「ホームページを作って集客をしたい・売上を作りたい」…でも、WEBが苦手な方にとってはホームページに対するハードルは物凄く高いです。

プログラミングの知識とか全くないからホームページを作るのは難しそう、業者に依頼するとなったら数十万円という金額が必要。

そこで登場したのが「世界で1番カンタンにウェブサイトを作れるサービス」というコンセプトのペライチです。

無料プランからでも始めることができて、しかも操作方法も簡単ですぐにホームページが所有できる。

しかも「 ”つくれる” のその先へ 」というビジョンも掲げており、ただのホームページ機能を提供するだけじゃなく、集客や売上につなげるために自社による機能開発、パートナー企業との連携、ペライチサポーター制度などユーザーのビジネスをバックアップする体制を作っています。

ノンアルコールビール(キリンフリー)

この投稿をInstagramで見る

- テーゼ:ビールを飲むと酔って楽しい

- アンチテーゼ:ビールを飲むと運転ができなくなる

- ジンテーゼ:飲んでも酔わないから運転できる=ノンアルコールビール

「ビールを飲みたいけども、運転があるから飲めない。でもビールの味を楽しみたい」そんなニーズに応えるのがノンアルコール飲料ですね。

2007年頃までは飲酒運転での事故が多発していて、警察の取締りが強化されるなど、ビール(アルコール)の飲酒量が低下していた時期がありました。

しかも、以前からもアルコールフリー飲料は存在していましたが、微量にアルコールが含まれていた(ビールテイストを出すには発酵させる必要があるのでアルコールは必ず発生する)ので、本当の意味でアルコールフリーとは言えなかったのです。

そこで飲料メーカーのキリンが飲酒撲滅というビジョンを掲げて、ビールの風味を落とさない真のノンアルコールビール(アルコール0.00%)を作り、新しい需要を生み出しました。

時代的にも「飲酒運転は悪だ」とアンチテーゼが強くあった状況だったので、世の中の流れにもうまく乗った形になりますね。

アイデアは思いつきじゃなく徹底的なリサーチで生み出される

弁証法を使って新しいビジネスアイデアや差別化ポイントを生み出す上で大事なのは、必ず問題と課題解決がセットになっていることです。

冒頭でも書きましたが、誰も問題だと感じていないことに対する、ジンテーゼ(統合命題)を打ち出しても、最初から誰にも求められていないことなら意味がありません。

またテーゼやアンチテーゼは明確になっていても、それらを解決できる方法や案がなく、ただ「◯◯はダメだ」「◯◯は悪だ」と批判ばかりしてても、何の価値も生み出せません。

業界、市場、サービスの中で当たり前とされていること、常識になっていること、一般化されていることなどのテーゼを理解すること。

一方、否定的な意見、間違っていること、違和感のアンチテーゼを理解すること。

これはつまり既存のサービスや商品では、見込み客の問題を解決できていない、満足させられていない、という要素を見つけることに繋がります。

ここを見つけるポイントは5W1Hで細かく分類していくことです。

- When … いつ(時間)

- Where … どこで(場所)

- Who … 誰が(人)

- What … 何を(物・行動)

- Why … なぜ(理由)

- How … どのように(手段)

これらを1つ1つ明確にしていくと、まだ競合が手を付けられていない問題に気付けるかもしれません。

なので、0から奇抜なアイデアを考えようとか、思いつきでコンセプトを作ろうとせずに、事実に対する根拠をしっかりリサーチしていくことから始めましょう。

コメント